|

Site

http://jeanluc.matte.free.fr

Typologie des instruments à

vent

selon leur

mode de production des notes

Fiches d'illustration

: schalmei ou "Martinophone"

|

Orchestre allemand (Schalmeikapelle Rot Front von Völklingen) de

joueurs de schalmei : instruments dans lequel l'air, insufflé

à la bouche dans un conduit unique, est réparti par une

série de pistons entre un ensemble de pavillons dotés

chacun d'une anche battante en laiton (comme les klaxons à

poire ou les cornes d'appel à anches).

Inventés en 1900 par l'allemand Max. B. Martin, ces

instruments se fabriquent encore de nos jours dans cette même

société " Martin ", dont l'activité semble

aujourd'hui bien plus orientée sur les klaxons automobiles et

de pompiers : voir leur site http://www.maxbmartin.de, à la rubrique "

Produkt " puis tout en bas " Martin Trumpeten ". Il faut dire que ces

instruments ont du être utilisés aussi bien comme comme

instruments de musique que comme instruments à produire des

signaux d'appels, sous des formes un peu plus simples.

Cet inventeur a en effet donné son nom à

l'instrument soit sous cette dernière forme, soit sous la

forme Martinshorn, soit, en français Martinophone. On ignore

pourquoi l'instrument a usurpé le nom schamei qui, en

allemand, est synonyme de hautbois et principalement utilisé

pour les hautbois anciens ou populaires. Le terme Martinshorn est,

aujourd'hui, davantage utilisé outre-Rhin pour désigner

les klaxons automobiles que l'instrument de fanfare...

La société Martin n'a pas été

la seule à fabriquer ce type d'instrument qui, à

l'imitation de la famille des saxhorns ou

autres cuivres du même type, prend diverses forme selon son

registre (voir la carte postale ci-dessus. Il existe également

des formes contrebasse à 4 pavillons et s'enroulant autour du

musicien à l'instar d'un hélicon.

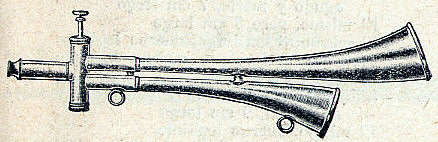

Schalmei à 8 notes auquel fait défaut le tuyau

d'embouchure (sans incidence sur le jeu, cette embouchure peut

prendre des formes diverses : sorte de bec ou bien forme externe

d'embouchure de tuba). On remarquera que les trois pistons n'ont pas

le même débattement : il s'enfoncent tous les trois

jusqu'au niveau de leur bouton mais ne remontent pas de la même

hauteur.

Si l'instrument n'a que trois pistons, il

délivre tout de même huit notes (une gamme diatonique de

sol à sol) par combinaison de ceux-ci, même si,

contrairement aux véritables instruments à pistons, il

ne s'agit pas ici de rajouter des longeurs de tube mais simplement

d'orienter le soufflet vers l'un des huit pavillons, munis chacun

d'une anche à son départ. L'ordre des combinaisons

s'inspire un peu de celui des instruments à pistons mais il ne

faut pas chercher à pousser la comparaison car les instruments

à piston offrent une progression chromatique alors qu'ici on

en reste à une gamme diatonique. Voici le tableau de

doigté en considérant que le premier chiffre (à

gauche) correspond au piston près de la bouche (même

orientation que sur la photo ci-dessus) et que le chiffre 1 signifie

que le piston est enfoncé :

Sol : 0 0 0

La : 0 0 1

Si : 0 1 0

Do : 0 1 1

Ré : 1 0 0

Mi : 1 0 1

Fa : 1 1 0

Sol : 1 1 1

Examinons maintenant par quel astucieux

procédé, cet instrument permet toutes les combinaisons

de pistons : il est possible de démonter classiquement les

pistons, mais pas d'aller inspecter l'intérieur du bloc : il

va falloir faire des déduction à partir des canaux

visibles sur les pistons

Le premier piston est doté de deux canaux

superposés, le premier envoi l'air vers la droite (position au

repos) et le second vers la gauche (piston appuyé).

Si ce premier piston peut nous faire penser aux classiques

pistons Périnet de nos trompettes, les deux autres pistons

sont bien plus simples avec de simples canaux horizontaux : deux

disposés à la même hauteur sur le piston du

milieu et quatre disposés à la même hauteur deux

par deux sur le dernier piston.

Le premier piston est doté de deux canaux

superposés, le premier envoi l'air vers la droite (position au

repos) et le second vers la gauche (piston appuyé).

Si ce premier piston peut nous faire penser aux classiques

pistons Périnet de nos trompettes, les deux autres pistons

sont bien plus simples avec de simples canaux horizontaux : deux

disposés à la même hauteur sur le piston du

milieu et quatre disposés à la même hauteur deux

par deux sur le dernier piston.

Nous avons vu que le premier piston distribue l'air soit vers la

droite, soit vers la gauche. Il est probable que les canaux qui

repartent tant à droite qu'à gauche, se divisent chacun

en deux : une partie monte tandis que l'autre descend. le canal

montant se retrouve face au canal du piston lorsque celui-ci au

repos, l'air peut alors passer tandis que le canal inférieur

est obturé. Lorsque l'on appuie sur le piston, le canal de

celui-ci descend, le canal supérieur s'obture tandis que le

canal inférieur est libéré.

La même opération se répète

avec le troisième piston : chacun des canaux

précédent se redivise à nouveau en deux et nous

avons donc, tant à droite qu'à gauche, quatre canaux

superposés (donc huit en tout) dont deux sont obturés

lorsque le piston et au repos et les deux autres lorsque le piston

est relâché.

En résumé, le premier piston effectue une

séparation en deux canaux sur un plan horizontal tandis que

les deux autres opèrent des séparations selon un axe

vertical. Le nombre de notes (nombre de pavillons) est donc

théoriquement égal à 2 à la puissance du

nombre de pistons : 1 piston = 2 notes

, 2 = 4 notes,

3 = 8 notes comme ci-dessus et jusqu'à 4 pistons =

16 notes comme on peut le voir sur cette page :

http://pagesperso-orange.fr/trombonetubarun/insolites.html

ou sur le site du fabricant Martin cité plus haut : le

quatrième piston donne accès aux pavillons produisant

les notes altérées.

Mais il y a tout de même des exceptions comme vous

pouvez le voir sur la page :

http://www.horncollector.com/Other%20Instruments/Schalmei/Schalmei%20Horns.htm

: un instrument à trois pistons mais seulement 4 pavillons :

le troisième piston permet de produire non plus des notes

séparées mais un accord comme l'indique le texte de la

page 129 du catalogue ancien d'instruments de musique que j'ai mis en

ligne ici :

http://jeanluc.matte.free.fr/catal/catal.htm

et d'où sont tirés les trois instruments

dessinés sur la présente page...

3 = 8 notes comme ci-dessus et jusqu'à 4 pistons =

16 notes comme on peut le voir sur cette page :

http://pagesperso-orange.fr/trombonetubarun/insolites.html

ou sur le site du fabricant Martin cité plus haut : le

quatrième piston donne accès aux pavillons produisant

les notes altérées.

Mais il y a tout de même des exceptions comme vous

pouvez le voir sur la page :

http://www.horncollector.com/Other%20Instruments/Schalmei/Schalmei%20Horns.htm

: un instrument à trois pistons mais seulement 4 pavillons :

le troisième piston permet de produire non plus des notes

séparées mais un accord comme l'indique le texte de la

page 129 du catalogue ancien d'instruments de musique que j'ai mis en

ligne ici :

http://jeanluc.matte.free.fr/catal/catal.htm

et d'où sont tirés les trois instruments

dessinés sur la présente page...

Il existe également des instruments à un

seul piston et quatre pavillons : deux accords de deux notes sont

possibles selon la position du piston (photo à venir).

Dans ce cas il s'agit très probablement plus d'un instrument

d'appel (destiné à produire des signaux sonores

audibles de loin) que d'un instrument de musique.

Et, plus étonnant, un schalmei chromatique à

16 pavillons, pour seulement trois pistons visibles, sur la page

http://www.isentaler-schalmeien.de/die_schalmei.htm

consacrée à cet instrument et son histoire au sein du

site d'un ensemble allemand : je n'ai pas encore trouvé

l'explication...

Dans l'annuaire Musique-Adresse de

1921 on relève à la page 329 cette publicité

de la maison français J-B Martin qui cite le martinophone

:

Il existe également des instruments à un

seul piston et quatre pavillons : deux accords de deux notes sont

possibles selon la position du piston (photo à venir).

Dans ce cas il s'agit très probablement plus d'un instrument

d'appel (destiné à produire des signaux sonores

audibles de loin) que d'un instrument de musique.

Et, plus étonnant, un schalmei chromatique à

16 pavillons, pour seulement trois pistons visibles, sur la page

http://www.isentaler-schalmeien.de/die_schalmei.htm

consacrée à cet instrument et son histoire au sein du

site d'un ensemble allemand : je n'ai pas encore trouvé

l'explication...

Dans l'annuaire Musique-Adresse de

1921 on relève à la page 329 cette publicité

de la maison français J-B Martin qui cite le martinophone

:

Y a-t-il un lien entre la maison allemande Martin et la maison

française J-B Martin ou bien n'est-ce qu'une reprise du nom ?

Vous pouvez encore voir un martinophone à huit

pavillons sur la page

http://pagesperso-orange.fr/musibrass/pages/martinophonepag.html

d'un collectionneur d'instrument

Les ensembles de Schalmei aujourd'hui...

Ensemble de Schalmei, Schleife, Allemagne, Lusace, 1997

(cliché David Bourger) Il doit s'agir de la

Schalmeienkapelle Cottbus

Ces ensembles sont encore nombreux en Allemagne comme on peut le

voir cette page de liens du site de l'un d'entre eux :

http://www.schalmeienzunft.de/links.htm ou en

tapant " schalmeien " sur un moteur de recherche.

Le caractère pour les moins original de ces instruments

leur a naturellement donné une place dans l'instrumentarium

des clowns, auprès du concertina et de la scie musicale (au

grand désespoir de ceux qui souhaitent que ces instruments

soient considérés comme des instrument à part

entière...)

4 martinophones de tonalités différentes et

un trombone à coulisse joués par "Les Zacchini et Cie"

au cirque Busch-Roland le 16-07-1975.

Cliché Radio-Télévision-Belge, document

fourni par Thierry Legros (cliquez sur l'image pour

l'ouvrir en grand dans un nouvel onglet)

En France, les Compagnons de la Chanson ont utilisé ces

instruments mais, actuellement deux ensembles à ma

connaissance jouent de ces instruments : en région parisienne

la fanfare Zek de l'association L'Armée du Chahut

http://larmeeduchahut.free.fr

(cliché X tirée de

leur

site, avec un arrosoir bigotphone sur la droite)

et en Alsace le Rhinau Schalmeien

http://www.rhinau-schalmeien.com

(cliché X tirée de

leur

site)

Retour à

l'article sur la typologie, Menu

général