|

|

Poursuivons le démontage de cet harmoniflûte du XIXème siècle commencé à la page précédente

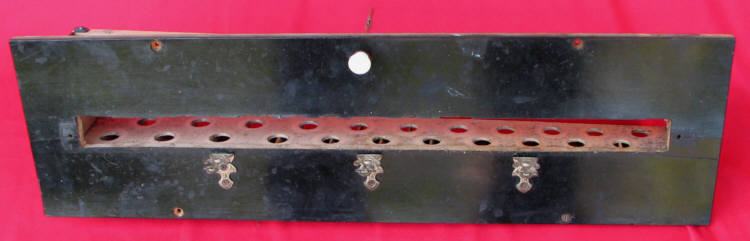

En ouvrant le couvercle situé à l'opposé du clavier, nous pouvons voir, d'une part, les cavités des deux sommiers et, au milieu, les clapets actionnés par les touches du clavier.

Après avoir dévissé une vis de chaque

côté par l'intérieur et trois vis sur les

équerres en dessous, extrayons le clavier et ses clapets.

Nous voyons alors, sur les faces internes des sommiers, les orifices

circulaires correspondant à chaque clapet. Nous avons vu que

les soufflets mettent l'intérieur de la caisse sous pression ;

lorsque l'on joue une note, l'air passe donc d'abord à travers

l'anche correspondante, puis traverse la cavité du sommier

situé sous celle-ci, et s'échappe par l'orifice

circulaire de celle-ci, orifice que le clapet a libéré

lorsque le musicien a appuyé sur la touche. Il s'agit d'un

fonctionnement classique d'accordéon lorsque l'on comprime le

soufflet. La seule particularité ici est que l'air (et une

bonne partie du son) s'échappe ensuite à travers les

touches du clavier.

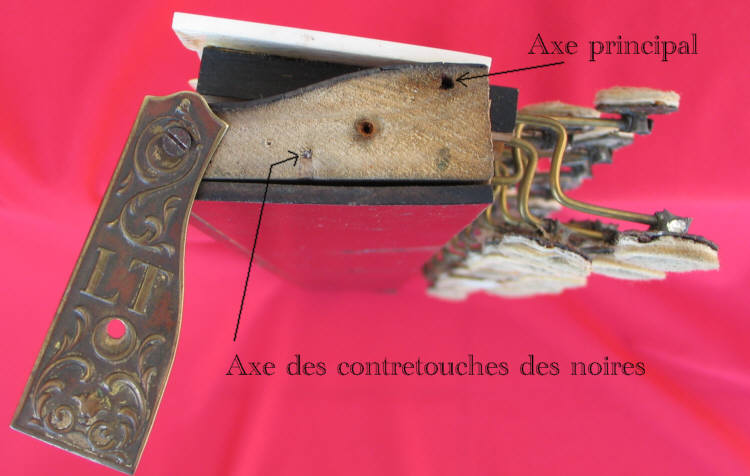

Voyons maintenant le clavier :

Toutes les touches pivotent autour d'un même axe dont

l'extrémité est cachée par la plaque

ouvragée marquée LT. Nous voyons que les clapets des

touches blanches sont dirigés vers le bas et ceux des touches

noires vers le haut.

En appuyant sur une touche blanche, par mouvement de bascule, le

clapet va monter et dégager ainsi l'orifice du sommier

placé sous lui.

Le fonctionnement des touches noires est un peu plus compliqué

: la tige de laiton sur laquelle est accroché le clapet n'est

pas directement solidaire de la touche : elle est fixée sur

une pièce de bois placée sous la touche et de

même largeur : en appuyant sur la touche noire, l'avant de

celle-ci vient peser sur cette pièce de bois, à

l'arrière de l'axe de celle-ci, et le clapet va donc

s'abaisser, libérant l'ouverture du sommier situé au

dessus de lui.

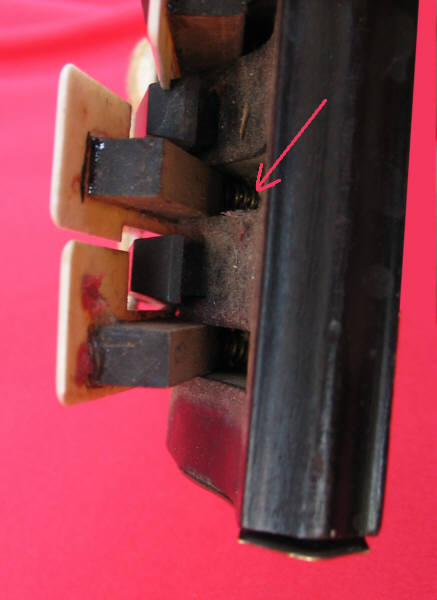

Sur la photo : touche noire enfoncée au milieu avec mouvement indiqué par les flèches roses et passage de l'air par la flêche verte. A la base de la flèche montante (désignant le mouvement de la touche noire), on distinque un petit patin de feutre cylindrique amortissant le contact entre la touche et la pièce de bois intermédiaire. On peut voir la position de deux touches noires au repos à gauche et à droite de celle actionnée, ainsi que l'extrémité de quatre touches noires avec leurs clapets vers le bas

En démontant la plaque de bout de clavier, on peut voir

l'axe principal autour duquel pivotent toutes les touches (blanches

ou noires) mais également l'axe secondaire autour duquel

pivotent les pièces de bois placées sous les touches

noires. Notons l'astuce de fabrication : le long trou dans lesquels

sont placés ces axes (dont la longueur est égale

à la largeur du clavier) est réalisé par taille

d'une rigole rebouchée par une cale de bois, comme on peut le

voir nettement ici sous l'axe secondaire :

Le rappel des touches est assuré par de petits ressorts

à spirale disposés sous chacune d'elle :

Cet instrument a déjà subi quelques restaurations,

certaines touches en ivoire ont été remplacées

par des touches en os et l'une des touches en ivoire, ici au centre,

probablement cassée sur l'avant a été

retaillée et repositionnée en avant :

Vue des sommiers (côté intérieur de la

caisse) sans leur couvercle et sans le clavier :

Sur cette vue de plus près du sommier en bas sur la photo précédente, nous voyons que chaque cavité de sommier dispose de deux ouvertures rectangulaires correspondant à deux anches (les ouvertures circulaires correspondant aux clapets sont, ici, sur le dessus, à peine visibles compte-tenu de l'angle de prise de vue.)

Examinons donc les anches de chaque sommier : Sommier du bas (dont nous avons vu qu'il correspondait aux notes blanches)

Et sommier du haut, correspondant aux touches noires, sur lequel nous reconnaissons l'alternance de deux notes, un trou, trois notes, un trou des touches noires du clavier, mais de manière dédoublée, c'est à dire 4 anches un trou de la largeur de deux anches, 6 anches et à nouveau un trou de la largeur de deux anches. Ceci confirme que chaque note du clavier correspond bien à deux anches et nous avons vu que cet instrument fonctionne uniquement avec un sens de passage de l'air et qu'il n'a donc pas besoin d'une anche pour le tiré et d'une pour le poussé. D'ailleurs vous aurez remarqué qu'aucune anche ne possède de petit cuir l'empêchant de fonctionner dans le sens qui ne serait pas le sien.

D'ailleurs, comme vous êtes très observateurs, vous avez également remarqué qu'une anche sur deux est décalée d'un demi-centimètre environ par rapport à ses voisines. et vous avez remarqué également cette grande barre de bois qui peut venir couvrir l'extrémité vibrante des anches décalées vers le couvercle des sommiers. Cette barre étant actionnée par le bouton visible en façade de l'instrument au dessus du clavier :

Il s'agit tout simplement d'un étouffoir permettant

d'empêcher la vibration d'une anche sur deux pour chaque

cavité du sommier, c'est à dire pour chaque clapet,

donc chaque touche du clavier. Nous avons donc déjà un

instrument à deux voix. Les deux anches d'une même notes

étant d'apparence identique, il s'agit de deux voix

destinées à être très

légèrement désaccordées de manière

à fournir un battement.

En regardant les sommiers par un de leurs côtés, nous voyons que le mécanisme de mise en place de l'étouffoir est renvoyé de l'autre côté afin d'agir également sur les notes non altérées.

Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, voici une photo des anches

des notes altérées sur laquelles j'ai indiqué le

nom des notes (pour simplifier j'ai tout noté en

dièses) et différencié les deux voix par a et b.

Vous pouvez donc voir que les anches de la voix a peuvent être

complètement étouffées.

En résumé, nous avons un instrument chromatique non "expressif" mais avec possibilité de jeu ininterrompu, alimenté par un seul petit soufflet, à un seul sens de circulation d'air et à deux voix dont l'une peut être étouffée en actinnant le petit bouton (registre) au dessus du clavier.

Notons enfin la différence de principe entre ce registre par appui sur les anches d'une voix et les registres habituels des accordéons par occlusion des passages d'air d'un sommier (voir par exemple sur la page de démontage d'un accordéon diatonique).

![]() Retour à la page

Harmoniums, Retour à l'article

sur la typologie, Menu

général

Retour à la page

Harmoniums, Retour à l'article

sur la typologie, Menu

général